《臺灣民報》系列報刊原本只是日治時期,在推行改善臺灣人政治權利的反殖民運動中,新興知識青年與臺灣本地仕紳之間相互聯繫、宣揚理念的同仁刊物,日後卻在運動升溫與社會脈動的推波助瀾下,逐漸茁壯為「臺灣人唯一的言論機關」,成為反殖民運動的指標媒體。遺憾的是,隨著統一戰線的運動陣營因為理念不一而分裂,一方面讓《臺灣民報》的經營飽受挑戰,另一方面也因為它的「唯一」,而成為背後各種勢力的必爭之地。在此所要講述的,就是在新、舊民報社合併交接之際,又遭逢臺灣民眾黨的內部分裂,而讓這份殖民地近代報刊陷入危急存亡之秋的奪權風暴。以下,就讓我們從《臺灣民報》記者黃旺成的日記描述出發,探索這場風暴的來龍去脈……

調薪風波

「旺成兄!大事不妙了,你怎麼還有這個閒情逸致對案寫稿啊?」

時間是一九三○年二月四日上午十點,臺灣民報社新竹支局長黃旺成,在接獲即將於三月底接管報社營運的臺灣新民報社所發下的新聘書和加薪通知後,正心滿意足地準備撰寫他在《臺灣民報》上負責的〈冷語〉專欄及其他地方報導。

未料才剛提筆,就傳來急促呼喊他的聲音,抬頭一看,原來是臺中支局長李金鐘上氣不接下氣往家裡跑來。

「金鐘兄,二月八日第二九九號《臺灣民報》出刊在即,你不待在臺中採訪、趕稿,怎麼反倒跑到新竹來了?」黃旺成疑惑地發問。

「唉呀!現在有比寫稿子更要緊的事。你應該接到聘書和薪資通知了吧,薪水變成多少?」李金鐘喘了一口氣後,帶點怒氣回應。

「調漲五圓,現在一個月可以領到六十五圓了。」黃旺成回答得有些得意。

「這就是問題啊!你才五圓,我和郭發、何景寮可是加薪十圓呢!但其他像謝春木、黃周又只有調漲兩圓。」

人比人氣死人,這下子換黃旺成發怒了。「大家同為記者同事,為什麼會有這種不公平的待遇?我要去向林社長(林獻堂)跟羅專務(羅萬俥)問個清楚。」

「我就是來找你一起上臺北,和諸位同仁商議後去和報社理論的。」

兩人在黃旺成家裡匆匆用過午餐,顧不得還沒有完成的稿務,就拿著新聘書趕搭一點半的火車前往臺北。就這樣,這場因調薪不一而引發的爭議,將在行將謝幕的民報社和後續接手的新民報社內部掀起一番波瀾。

然而,為何會在新、舊民報社交接之際,爆發這場茶壺內的風暴呢?這與一九二○年代以來《臺灣民報》自身的發展,以及其與反殖民運動的浪潮之間錯綜複雜的關係有關,就讓我們從這份殖民地近代報刊的誕生談起,作為理解事件後續發展的背景。

青年倡起,先輩贊助

一九二○年三月六日,許多臺灣留學生聚集在東京車站,送別即將動身前往北京的蔡惠如。這群留學生都是因為殖民地臺灣欠缺完備的教育體制與公平受教機會,才選擇前往日本留學;而蔡惠如則是出身臺中清水的知名臺灣本地仕紳,這些年頻繁往來於上海、北京、東京做生意,無奈卻虧損連連,家業祖產都快要消耗殆盡了。

未料在即將發車之時,財務狀況捉襟見肘的蔡惠如突然掏出一疊約莫一千五百圓的鈔票塞給林呈祿,並對他說:「把這筆錢拿去當作發行《臺灣青年》的費用,就算只出刊一號、兩號也不要緊,務必要讓雜誌問世,免得讓留學的臺灣子弟們失望。」

蔡惠如會有如此舉措,乃是因為當年年初一月十一日,他與林獻堂等臺灣在地仕紳,號召臺灣留學生聚集在他東京澀谷的寓所,共同成立「新民會」。會中達成「進行臺灣統治改革運動」、「發行機關雜誌」及「謀求與支那人同志取得聯絡」三項決議。其中第一項日後發展為一九二一年至一九三四年間持續推動十五次,深刻影響殖民地政治樣貌的「臺灣議會設置請願運動」;又蔡惠如此行之所以前往北京,就是要到中國找尋志同道合的運動夥伴。

第二項是由留學生倡議,欲在東京創辦《臺灣青年》雜誌,以引介啟蒙思想和發表言論,並作為知識青年與島內仕紳之間疏通意志、聯絡感情的媒介。

無奈辦雜誌的立意雖好,卻直接面臨了兩大難題:一是完全沒有相關經驗,二是缺乏發行雜誌的經費。當林呈祿以留學生代表身分前往東京的臺灣總督府出張所,向總務長官下村宏報告《臺灣青年》的主旨時,下村長官還出言諷刺:「你們知道日本內地有所謂『三號雜誌』的俗諺嗎?指的是只有發行三期便告終的短命雜誌。你們完全沒有經驗,得要慎重想一想才好。」

雖然林呈祿當場嘴硬地回應:「凡事總要試一試,我們如果可以發行三期,那就算是成功了!」但不只下村宏不看好,留學生自己對於雜誌的前景也沒有信心。當時不要說三期了,連出版一期的經費都沒有,能否創刊都還在未定之天。

因而蔡惠如在東京車站雪中送炭,無疑對這份殖民地近代報刊的誕生,起了推波助瀾的效果。在他的義舉感召之下,臺灣青年雜誌社陸續獲得辜顯榮(三千圓)、林獻堂(一千圓)、林熊徵(一千圓)、顏雲年(一千圓)、翁俊明(五百圓)、林子瑾(兩百圓)、李瑞雲(兩百圓)等臺灣富商殷戶的捐款。而這背後所反映的,是臺灣仕紳提供資金、知識青年提供論述,雙方憑藉著理念而結盟的合作模式已然成形。

籌得經費後,便由蔡培火擔任編輯兼發行人,負責對外交涉、編輯、校正、財政諸事,林呈祿掌管現金,彭華英管理庶務及辦理發送事宜。

會由這三個人主導雜誌的發行,一方面是相對其他在學的留學生,他們已經完成修業,處於畢業或即將畢業的階段;另一方面,他們各有不同面向的人際網絡,可以獲得具相當聲量的外部投稿,例如信奉基督教的蔡培火可以獲得來自教會與同屬教徒的殖民政策學者的支持;法律專業的林呈祿,與日本政界及言論界有所接觸;對社會主義認識頗深的彭華英,則與社會運動團體往來頻繁。

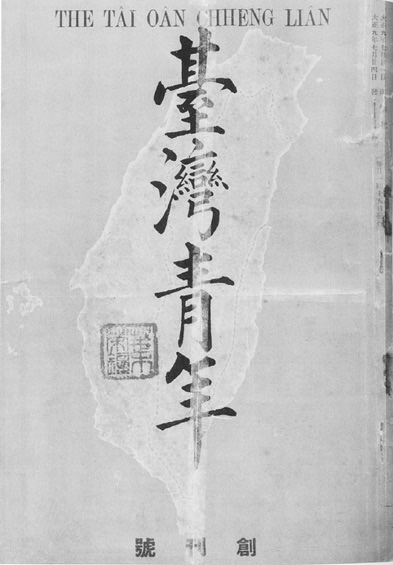

在資金到位與稿源無虞的情況下,月刊《臺灣青年》創刊號終於在一九二○年七月十六日問世,並一舉突破「三號雜誌」的魔咒,成為《臺灣民報》最初的原型。

1920年7月16日創刊的《臺灣青年》月刊,成為日後1922年4月1日創刊的《臺灣》、1923年4 月15 日創刊的《臺灣民報》及1930年3 月29日創刊的《臺灣新民報》之前身。

改名《臺灣》,增刊《民報》

隨著留學生編輯群陸續走出校門、踏入社會,並為了讓雜誌內容不局限於青年讀者,而更能符合臺灣社會的需求以擴大讀者群,一九二二年四月,《臺灣青年》改名為《臺灣》。同時,除了東京的臺灣雜誌社之外,另在臺北增設臺灣支局,地點選在蔣渭水於太平町開業的大安醫院,由蔡培火擔任支局主任,而東京本社由林呈祿負責。

縱使如此,《臺灣青年》與《臺灣》仍具有高度同質性,即它們的調性都偏向於由接受日語教育成長的臺灣知識青年,針對日本統治下的殖民地社會,進行批評與建議的政論雜誌。在內容設計上,雖然為了滿足不同讀者的需求區分為「和文之部」與「漢文之部」,但整體結構仍側重以留學生擅長書寫的日文為主,且許多漢文的文章內容都是直接翻譯自日文文章。結果導致《臺灣青年》、《臺灣》的內容與殖民地讀者之間,出現無法「言文一致」的隔閡,因此每期銷售量頂多只有兩、三千冊。

一九二三年二月,臺灣雜誌社主要成員為了慶祝社員鄭松筠通過律師考試,特地在東京神田的中華第一樓辦慶功宴,席間被譽為中國通的黃朝琴起身說:「去年夏天,我與呈聰兄到中國旅遊考察,親眼目睹了五四運動後白話文普及的情形,對於社會大眾的智識啟蒙有不得了的影響。」

黃呈聰聞言也說:「朝琴兄所言極是,我們應該也要在臺灣推行漢文改革與普及白話文的書寫和閱讀才對。」

趁著酒興,黃朝琴大膽提議:「乾脆這樣吧,我們直接創辦一個純漢文的刊物,在臺灣推廣白話漢文。雖然我們也還不擅長用漢文書寫,但一開始寫不習慣、不流暢沒有關係,寫久了總能上手吧!」

「好主意,用漢文來寫也會讓比較多的臺灣民眾能看得懂!」

「沒錯!這樣等於直接將《臺灣》的『漢文之部』獨立出來,以後《臺灣》用日文、新刊物用漢文,雙管齊下!」

「除了用漢文之外,也應該多用一些篇幅報導臺灣社會的現況與時事,更能引起臺灣讀者的共鳴!」

隨著社員們熱烈響應,日後成為日治時期第一位臺灣人官僚的劉明朝也說:「既然要用白話漢文來報導發生在臺灣民眾周邊的新聞,那麼這個新刊物就取名為《臺灣民報》好了!」

「好名字!」、「贊成!」、「我附議!」……在座林呈祿、王敏川、黃朝琴、黃呈聰、鄭松筠、黃周、謝星樓、林濟川及吳三連等人你一言我一語,隨即在當晚就議定具體辦法,由結束早稻田大學政治經濟科畢業考試的黃朝琴、黃呈聰主要負責發刊事宜,而「二黃」也被半開玩笑地封為《臺灣民報》的「生母」或「產婆」。

一九二三年四月十五日,純漢文內容並加強時事報導的半月刊《臺灣民報》就此創刊。

來自上天的決斷

將日文書寫的政論雜誌《臺灣》訴諸於日文讀者的同時,又要把兼具報導功能的漢文報刊《臺灣民報》推廣給島內民眾,能否維持穩定的出版經費無疑是關鍵。因此,之前依賴捐款來辦刊的經營模式根本上就行不通,恐怕很快就有斷炊之虞。

於是,臺灣雜誌社決定以招募股份、轉型為株式會社的經營方式來維持經費,並委請臺灣支局主任蔡培火向島內各界集資,同時也推舉出身霧峰林家的林幼春出任負責人。

在多方奔走下,資本額兩萬五千圓的株式會社臺灣雜誌社,於一九二三年六月下旬在東京的法院登記成立,由林幼春掛名社長,但實際社務則由駐留東京、擔任專務取締役的林呈祿負責。至於蔡培火則功成身退,轉任臺灣文化協會專務理事,全力推展文化啟蒙活動,而他空缺下來的臺灣支局主任一職,改由王敏川接任。

原以為此後雙聲道的發行策略會就此步上軌道,未料同年九月一日突如其來的關東大地震,打亂了原先的布局。震災不止讓合作的印刷所慘遭祝融之禍,導致出刊停擺,臺灣雜誌社也蒙受嚴重的財物損失,因此災後決定自一九二四年五月起停刊《臺灣》,專心經營《臺灣民報》。

會選擇讓雜誌社的招牌《臺灣》走入歷史,最主要原因是市場考量,即《臺灣民報》發行後,在島內受歡迎的程度瞬間凌駕《臺灣》之上,熱銷狀況出乎意料。當然,這背後與《臺灣民報》主打「專用平易的漢文,滿載民眾的智識」的語言文化戰略,打動了殖民地社會有關。

實際上,結束《臺灣》的發行,對於雜誌社並非全然無益。若要同時出版兩種刊物,編輯上必須同時處理日文與漢文兩邊的稿件,「一馬掛兩鞍」的負擔使得社內人力吃緊的問題逐漸浮現。關東大地震等於無形中替雜誌社做出決斷,得以專心致力於《臺灣民報》的經營。因此《臺灣民報》在災後復刊後,由半月刊加快為每十日發行一次的旬刊。

此外,株式會社的成立與運作,也對《臺灣民報》的發展帶來助益,特別是為《臺灣青年》創刊以來,臺灣仕紳與知識青年之間憑藉理念而結盟的合作關係,提供了一個制度化的基礎。原本出資襄贊的臺灣仕紳轉變為社內的經營階層或股東;而負責提供論述的知識青年則成為定期採訪、報導時事與編輯新聞的報刊記者,成為一份有穩定薪俸的職業,得以鬻文為生。

創立五週年,發行一萬部

一九二三年的下半年,無疑是天災人禍齊發的多事之秋。

好不容易挨過一場大地震,十二月十六日早晨,竟又發生臺灣總督府警務局以違反《治安警察法》為由,展開全臺「臺灣議會期成同盟會」成員大檢舉、家宅搜索與傳訊的「治警事件」。

這起事件是在警務局嚴密籌畫與極度保密下發動,因此事發後一切對外交通以及電話、電信等均被官方控制,並派遣大量特務監視公共場所與相關人士,一時之間全臺風聲鶴唳,但在報刊媒體卻無法讀到任何消息。其目的就是要讓殖民地社會人心惶惶,打擊臺灣議會設置請願運動的士氣。

一九二四年二月二十九日被搜捕的人士預審終結、轉列被告後假釋,而後在七月至八月間,共開了九次第一審公判庭。

被告之一的蔣渭水,就是在假釋後被延攬入社擔任記者,並幫忙報刊的編輯工作,這就是為什麼他後來會被稱為《臺灣民報》的「保母」。也因為這段機緣,往後的兩年成為蔣渭水文字創作的高峰期。

殖民政權雖然得以控制媒體對治警事件搜捕過程的曝光,卻無從限制對審判過程的報導,因此《臺灣民報》抓準時機,將公判庭上檢察官論告、律師辯護,以及諸被告陳述的過程完整刊出,推出第一部特別號。一經發行,竟引來印刷的八千冊全數售罄的購讀熱潮,立下創刊以來的最佳銷售成績。

在特別號創造議題、刺激買氣的帶動下,《臺灣民報》每期的銷售量逐步攀升,甚至出現破萬的紀錄。一九二五年八月,社方趁勢推出「創立五週年,發行一萬部」的特別號以資慶祝。蔣渭水在該慶祝特別號上所撰寫的〈五個年中的我〉回顧文中,憶及過往時不禁有感而發:「這並不是生母的好肚子,也不是褓母的好乳汁,其實是時勢使然的。」

此時可說是這份反殖民報刊的顛峰時期,在讀者的熱烈支持下,讓《臺灣民報》早已超越原初同仁刊物的設定,一躍而成反殖民運動的指標媒體。

因此,《臺灣民報》也積極推行三項變革。其一,自一九二五年七月十二日發行的第六十號起,由旬刊進展為每週日發行的週刊,以更頻繁跟讀者見面。

其二,同年八月股東大會議決,將社名改為「株式會社臺灣民報社」,表示社務已脫離雜誌社形態,正式往報社的經營邁進。

其三,為了進一步擴充地方報導的篇幅與讀者數量,好讓《臺灣民報》與殖民地社會的聯繫更加緊密,報社接連在臺南、臺中與新竹增設地方新聞據點,並尋覓合適的地方記者人選。